こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

気になる病院を検索!

気になる病院を検索!

次にレジナビWebで

気になった病院を検索しましょう。

Bookにない情報もあるかも。

- 病院ページをブックマークしよう

- 病院情報を見比べてみよう

病院情報どこみたらいいの?という方は

「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう

医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、

Webだけではわからない情報を得られるかも!?

更新日時:2024年9月4日

自己分析は、自分の特徴やスキルを深く理解するためのプロセスです。特に就活においては、自己分析を通じて将来の目標やキャリアプランを具体的に作ることが重要です。これにより、自己PRや志望動機に説得力を持たせることができ、面接での一貫性を保つことができます。

自己分析を行う際の注意点

自己分析を行う際には、いくつかの注意点があります。まず、自分の弱みや短所といったネガティブな部分も正直に見つめることが大切です。そして、自分自身の視点だけでなく、病院視点も考慮することが求められます。

病院が求めるスキルや特性を理解することで、自己分析の結果を病院のニーズに合わせてプレゼンテーションすることが可能になります。また、「想い」と「経験」の両方をバランスよく考慮することも重要です。これらを踏まえて自己分析を行うことで、より精度の高い自己理解を得ることができ、就活において有利に働くでしょう。

医学生向けの自己分析のステップ

では具体的なステップを以下で紹介していきます。

1.経験の棚卸し

・学業、課外活動、アルバイト、ボランティアなど、これまでの全ての経験をリストアップする。

・それぞれの経験で何を学び、どのようなスキルを獲得したかを書き出す。

2.価値観の探索

・医師を志した理由を深く掘り下げる。

・大切にしたい医療の在り方や、理想の医師像を具体的に描く。

・仕事に求めるものや、人生で重視することを明確にする。

3.強みと弱みの分析

・自分の得意なこと、苦手なことをリストアップする。

・周囲の人(友人、家族、大学の先生など)に自分の特徴を聞いてみる。

・医療現場で活かせる自分の強みを具体的に考える。

4.興味・関心の整理

・特に興味のある診療科や医療分野を挙げる。

・それらに興味を持った理由や背景を深く考える。

・将来携わりたい医療(地域医療、在宅医療、医療教育、予防医学など)を考える。

5.スキルの評価

・医学的知識やスキルの現在のレベルを客観的に評価する。

・コミュニケーション能力、リーダーシップなどの汎用的スキルも含めて考える。

・今後伸ばしたいスキルを明確にする。

6. 目標設定

・短期的な目標(研修で達成したいこと)を具体的に設定する。

・中長期的なキャリアビジョンを描く。

・目標達成のための具体的なステップを考える。

7.ギャップ分析

・現在の自分と理想の医師像とのギャップを分析する。

・そのギャップを埋めるために必要な経験や学習を考える。

8.外部環境の分析

・医療界の動向や社会のニーズを調査する。

・自分の価値観や目標と、社会のニーズとの接点を見出す。

9.エピソードの具体化

・自己PRに使えそうな具体的なエピソードを掘り起こす。

・それぞれのエピソードから学んだことや成長点を明確にする。

10.振り返りと更新

・定期的に自己分析の内容を見直し、更新する。

・新たな経験や学びを常に反映させる。

効果的な自己分析のやり方5選

医学生にとって特に有効な自己分析の方法とツールを5つ紹介します。これらは医学生の特殊性や将来のキャリアパスを考慮したものです。

1.SWOT分析

SWOT分析は、自己分析のための強力なツールの一つであり、自分の特徴を理解するうえで非常に役立ちます。この手法は、

Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)という4つの要素から構成されています。

これにより、自分の内面的な特徴(強みと弱み)と外部環境(機会と脅威)を総合的に把握することができます。特に就活においては、具体的なエピソードを通じて自己PRや志望動機を具体的にし、仕事選びのミスマッチを避けるために非常に有効な手法です。

使い方の例

強み(S):医学知識、臨床経験、研究スキルなど

弱み(W):特定の専門分野の経験不足、他業種との比較でのビジネススキル不足など

機会(O):高齢化社会、医療技術の進歩、遠隔医療の発展など

脅威(T):医療制度の変更、AI・ロボット技術の台頭、働き方改革による労働環境の変化など

さらにSWOTの4つの要素を組み合わせるクロスSWOT分析をすることで、志望動機や自分のアピールポイントの内容が深まります。

(1)SO戦略(強みを活かして機会を活用)

・最新の医学知識と研究スキルを活かし、高齢化社会に対応した新しい治療法や予防医学の研究に携わる。

・臨床経験を基に、遠隔医療システムの開発や改善に貢献する。

(2)ST戦略(強みを使って脅威に対処)

・医学知識とITスキルを組み合わせ、AI技術を補完する形で診断精度を向上させる方法を開発する。

・臨床経験を活かしつつ、働き方改革に対応した効率的な医療サービス提供方法を考案する。

(3)WO戦略(弱みを克服して機会を活用)

・ビジネススキルの不足を認識し、医療経営や健康経済学の追加学習を行い、医療技術の進歩に伴う新たなビジネスモデルの構築に参画する。

・特定分野の経験不足を補うため、その分野で先進的な取り組みを行っている医療機関でのインターンシップや研修に参加する。

(4)WT戦略(弱みを最小限に抑えつつ脅威を回避)

・他業種と比較してのビジネススキル不足を認識し、医療制度の変更に対応できるよう、医療政策や医療経済について継続的に学習する。

・特定の専門分野の経験不足を補うため、AI・ロボット技術と融合した新しい医療技術の習得に積極的に取り組む。

一方で、SWOT分析をする際には以下に注意しましょう。

SWOT分析時の注意点

項目

注意点

具体的な事例の活用

学生時代の経験(実習、研究、課外活動)を

具体的に分析に組み込む

長期的視点の導入

医師としてのキャリアパスを考慮した分析を心がける

倫理的配慮

患者への配慮や医療倫理を意識した分析を行う

多様な進路の考慮

臨床医だけでなく、研究職や製薬企業など

多様なキャリアパスを視野に入れる

継続的な学習・成長の重要性

医学の進歩に対応するための生涯学習の必要性を認識する

チーム医療の視点

他の医療従事者との協働を意識した分析を行う

地域特性の考慮

研修を希望する地域の医療ニーズや特性を分析に反映させる

SWOT分析時の注意点

具体的な事例の活用

学生時代の経験(実習、研究、課外活動)を具体的に分析に組み込む

長期的視点の導入

医師としてのキャリアパスを考慮した分析を心がける

倫理的配慮

患者への配慮や医療倫理を意識した分析を行う

多様な進路の考慮

臨床医だけでなく、研究職や製薬企業など多様なキャリアパスを視野に入れる

継続的な学習・成長の重要性

医学の進歩に対応するための生涯学習の必要性を認識する

チーム医療の視点

他の医療従事者との協働を意識した分析を行う

地域特性の考慮

研修を希望する地域の医療ニーズや特性を分析に反映させる

これらのポイントを踏まえて分析を行うことで、より実践的で効果的な自己分析が可能になります。

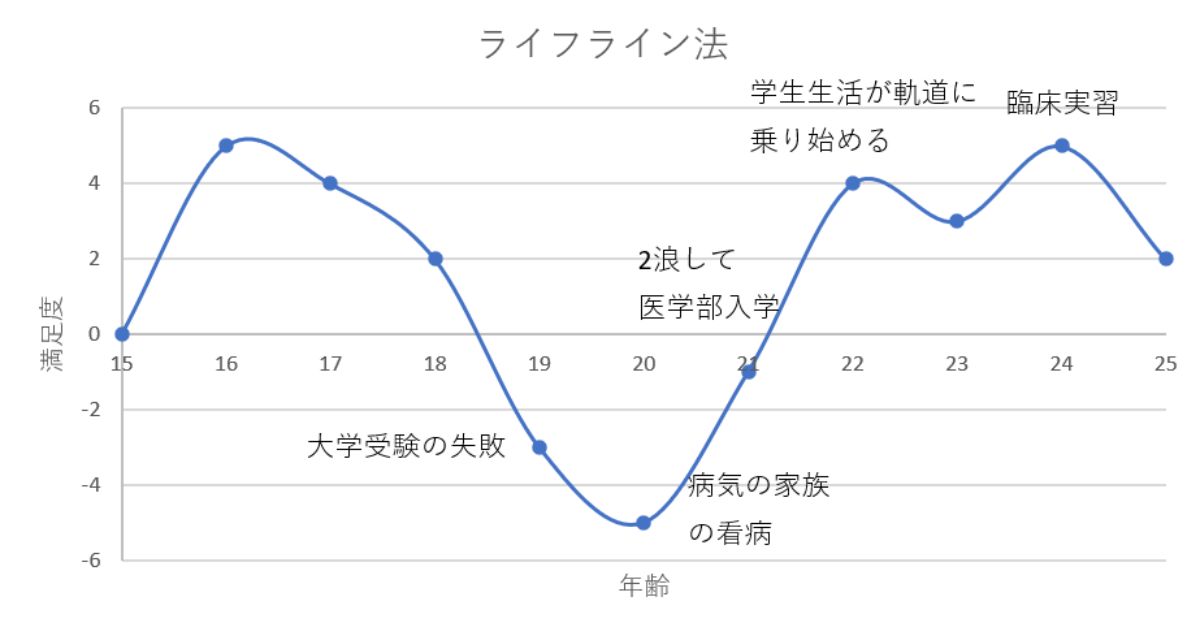

2.ライフライン法

ライフライン法は、個人の人生や経験を視覚的に表現し分析するためのキャリアカウンセリング手法です。横軸に時間(年齢や年代)、縦軸に人生の満足度や充実度、重要な出来事や転機をグラフ上に記入して作成していきます。

上昇・下降の要因を考察し、転機となった出来事に注目することで、将来のキャリアプランに活かせる洞察が得られます。

使い方の例

X軸に時間(高校時代から現在まで)、Y軸に充実度をとり、以下のような出来事をプロットする

・病気の家族の看病経験

・医学部への入学

・初めての解剖実習

・臨床実習での患者との出会い

ライフライン法を実施することで、医学への興味の原点やメンターや影響を受けた人物、価値観が変化したタイミングを認識することができ、今後の長期的なキャリアビジョンを考えるきっかけになります。

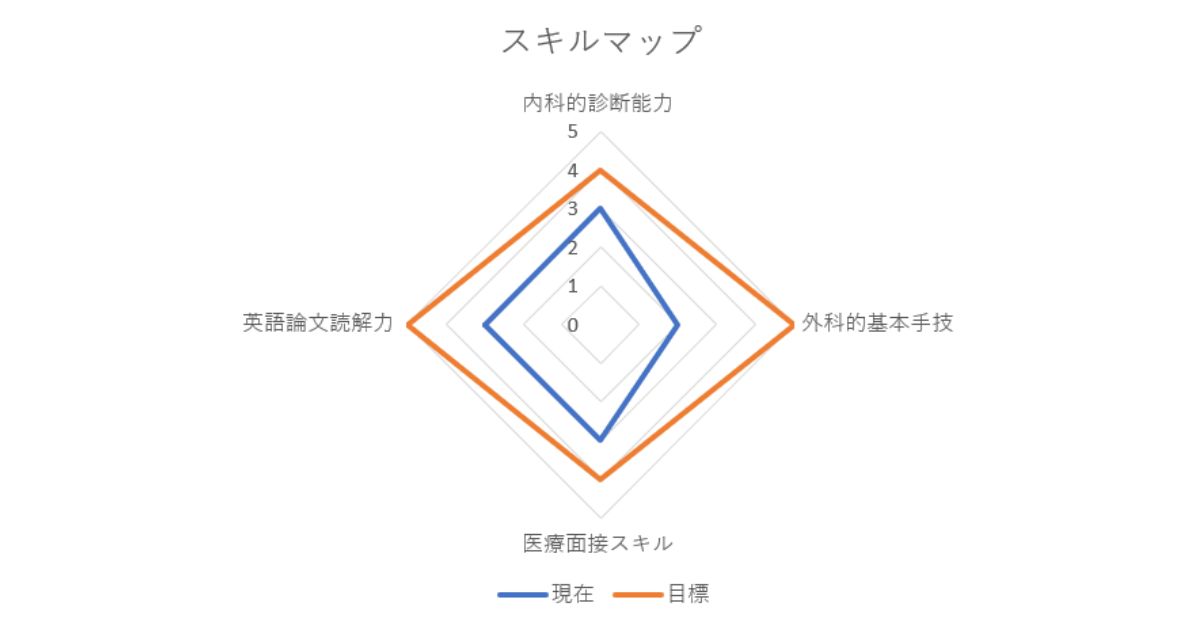

3.スキルマップ

スキルマップとは、個人や組織が持つスキル(能力)を視覚的に表現したものです。

使い方の例

以下のようなスキルについて、現在のレベルと目標レベルを設定 1(基礎レベル)から5(専門家レベル)などの5段階評価でマッピングし、レーダーチャートなどを用いて視覚的に表現します。

・内科的診断能力

・外科的基本手技

・医療面接スキル

・英語論文読解力

このようなスキルマップを作成することで、自身の強みや改善点を客観的に把握でき、就活時のアピールポイントを明確にすることができます。また、面接官に対して自己PRを効果的に行うツールとしても活用できます。

4.360度フィードバック

360度フィードバックは企業が用いる評価手法の1つになります。1人の従業員に対して、同僚や上司、部下などの複数人からフィードバックをもらうことで、より客観的な評価を得られることがメリットです。自己分析で360度フィードバックを活用するためには、フィードバックをしてもらえる信頼できる第三者を選ぶことが大切です。

友人やアルバイト先の同僚、大学の先生などで、あなたの行動や仕事ぶりをよく知る人が適しています。具体的な方法としては、立ち話をしている時に聞いてみたり、アンケートを依頼したりすることが考えられます。

質問の内容としては、「私の強みは何か」「改善すべき点は何か」「過去の具体的なエピソードについてどう思うか」などです。これにより、自己分析のやり方が具体的になり、より明確な特徴や短所が浮き彫りになります。

使い方の例

臨床実習のグループメンバーや指導医に以下のような項目で評価してもらいます。

・コミュニケーション能力

・責任感

・学習意欲

・チームへの貢献度

得られたフィードバックは整理し、自分自身の特徴や行動パターンを分析します。ポジティブなフィードバックは自信を持つための根拠となり、ネガティブなフィードバックは改善のための指針となります。具体的な活用方法としては、自己PRや志望動機の具体例としてフィードバックを反映させることが挙げられます。

5.自己分析ツール利用

自己分析のやり方にはさまざまな方法がありますが、その中でも特に効率的に自己分析を進められるのが「自己分析ツール」を利用することです。以下の2つのツールがおすすめです。

まず、代表的なツールとして「ストレングスファインダー」があります。このツールは、34の才能を測定し、自分の強みを理解することができます。また、「16Personalities」は無料で利用できる上、直感的な操作で性格タイプを理解できます。これらのツールを活用することで、就活やキャリアプラン作りに役立てることができます。

・ストレングスファインダー(有料)

https://www.gallup.com/cliftonstrengths/ja/254039/strengthsfinder.aspx

・16Personalities

ツール利用時のポイント

まず、結果を鵜呑みにせず、自己分析の一助として利用することが重要です。自己分析ツールは、あくまで自分自身をより深く理解するためのサポート役ですので、ツールの診断結果と実際の自分の経験や感じ方を照らし合わせて検討します。

また、複数の自己分析ツールを試すこともおすすめです。異なる視点から自己を見つめることで、より総合的な自己理解が得られます。

さらに、ツールの結果を一人で見直すだけでなく、友人やキャリアアドバイザーと共有し、意見をもらうことも有効です。

第三者の視点からフィードバックを得ることで、自分では気づかない強みや改善点を発見することができ、より充実した自己分析が行えるでしょう。

まとめ

今回紹介した、自己分析のやり方やツールを組み合わせて使用することで、医学生としての現在の立ち位置や強み、将来のビジョンをより明確にすることができます。特に、SWOT分析とスキルマップで現状を分析し、ライフライン法で将来のビジョンを描く、という組み合わせが効果的です。

自己分析で得られた情報をもとに、次のステップとして取り組むべきことは具体的な行動計画の作成です。まず、自己分析を基にしたキャリアプランを描き、それに向けて必要なスキルや知識を得るための学習計画を立てます。

また、実際に病院研究を行い、自分に合う病院を見つけ出すことも重要です。そして、エントリーシートや履歴書の作成、面接準備をしっかりと行い、自己分析で得られた情報を活用した具体的なエピソードを用意しましょう。

自己分析は単なる一時的な作業ではなく、継続的に行うことが大切です。自分の成長を確認し、変化に対応できるようにしながら、長期的なキャリア形成を目指してください。

いかがでしたでしょうか?

レジナビWebでは他にも研修探しを

サポートするコンテンツが

たくさんあります!

もちろん、いつでも無料で

ご利用いただけますので、

ぜひ活用してみてください。

資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。