お知らせ

-

- 2025/06/16

- ① 2026年度採用 内科専攻医エントリー受付中!

-

- 2021/11/22

- ②【総合診療科】診療科紹介の動画が公開されました!

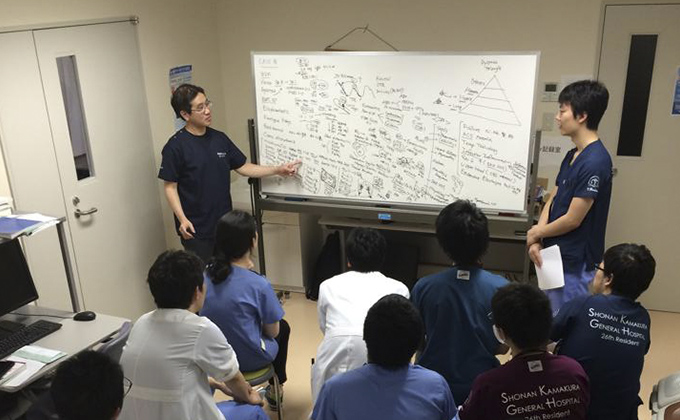

Point 湘南鎌倉3つの魅力

理想の内科専門研修

Interview 内科キーパーソンに聞く

専攻医座談会

指導医座談会

専攻医 参加者

石原 洋(いしはら よう):専攻医3年次

御供 彩夏(みとも あやか):専攻医3年次

澤﨑 恵未(さわざき えみ):専攻医2年次

湘南鎌倉総合病院を専門研修先として

選んだ理由を教えてください。

石原先生:

初期研修では救急を沢山みる必要があると思い、救急の数が日本で一番多いという点、内科の患者さんの数、自由度、複数の専門科の先生とのコミュニケーションの取りやすさという点で選びました。もう一つ上げるとすると離島や連携施設へ研修に行くことが出来る点も大きかったと思います。実際に離島研修ではバックアップ体制がある中、一人でコロナの病棟を担当するなどこちらでは出来ない体験ができ、とても良かったと思っています。

澤﨑先生:

私も初期研修から当院を選びました。同じように救急の面の魅力と、内科・外科のバランスの良さも選ぶ際の大きなポイントになりました。また、外科に進む可能性は低かったのですが、勉強は必要であったことから、外科の期間が多い当院の特徴を知り決めました。

専攻医では血液内科と決めたので、徳洲会以外の大学病院、市中病院も回り検討しました。そこで呼吸器内科・腎臓内科の知識もつけたく2~3か月回りたいと交渉したのですがうまくいきませんでした。

こちらの先生方に相談し、腎臓内科と呼吸器内科を回われるようにしていただいた事、臨床したい気持ちが強いため症例数も神奈川県1の当院で専門医をとることの方がメリットと感じ選びました。

当院では多くの科を回りたいという人が多いこともあり、複数診療科を回る事を推奨されています。

御供先生:

私は当院ではなく都内のスーパーローテート方式の病院で初期研修をさせていただきました。そこで元々学生のときには難しくて苦手だった腎臓内科を(しぶしぶ)ローテートしたときに、腎臓がいかに緻密に内部環境の恒常性を維持しているか、という指導医のお話に魅了されました。さらに高K血症による心肺停止の患者さんに透析を施行し、元気に歩いて退院されたことに感動したのもあり、腎臓のプロフェッショナルを目指すことに決めました。当院の見学のとき、専攻医の先生方が主治医としてマネジメントしていたり、腎生検をやっていたり、移植の外来もしていてびっくりしましたが、上級医の先生の数も非常に多くて指導体制が厚いのだなと思いました。かなり忙しいという評判を聞いていたので3年間頑張ると決めるのは不安でしたが、院長の小林先生に「透析は終わりではなく始まり。患者さんに透析してよかった、透析することで人生が素敵になったと思ってもらえるかどうかが腎臓内科医の腕の見せどころ。そして患者さん1人1人に一生懸命向き合う中で生まれた疑問を突き詰める姿勢も大切。For the patients、そして世にものを問う、当院でならそれらが実現できる」とお言葉をいただき、その場で当院での研修を決断しました。

専攻医として入ってからの

ギャップはありましたか?

石原先生:

私は経験を積み最強になりたいと思い、その辺りで横たわってしまうぐらいの過重労働を求めて残ったのですが、実際は自分の時間をこんなに取ることが出来るのかと感じています。

初期のころに比べると不思議なことに時間が出来るようになりました。ちゃんとやってなかったからかな?(笑)

御供先生:

当院で初期研修した同期が短期留置型カテーテルや胸腔ドレーンを慣れた手つきでいれているのを見てびっくりしました。あとは当直も相当忙しいですが、看護師さんからの電話が鳴り止まなくても冷静に対応していて・・・湘南鎌倉のキャパシティの広さを見せつけられました。当時の自分のキャパシティとのギャップが大きくて、最初はもう頼りっきりでしたね。

澤﨑先生:

まず初期研修1年目の4月・5月は、社会人としても1年目なので忙しく感じると思います。それは医者に限らずだと思います。

続けていく中でギャップを感じたのは、ここ数年で働き方改革が進んでいるなと実感した時です。2年目に内科のルールが変わり、特に当直の時間は13時スタートし翌朝8時までノンストップであったものが、現在は二部構成になっています。

夜の11時に代わるので家に帰って寝ることが出来、次の日は明けで休みになります。

コール数や当直で呼ばれる数も減り、時間数も仕事量も減っているので心身疲労にならないようになっています。

石原先生:

勤怠はアプリで管理され、残業数は多い時で150時間、少ない時で80時間切ると思います。中には5時に帰る人もいますね。

澤﨑先生:

医局に残らず家で勉強する人が増え、早く帰ろうという雰囲気が出てきたと思っています。

石原先生:

パフォーマンスも下がらないと分かったのは大きかったのかもしれません。

同期との関係性はどうですか?

石原先生:

同期は一緒のローテになることがないので、いつも一緒にという事ではないですが、何かあった時にとても聞きやすくいい人ばかりです。上下関係もなく友達といった感じです。

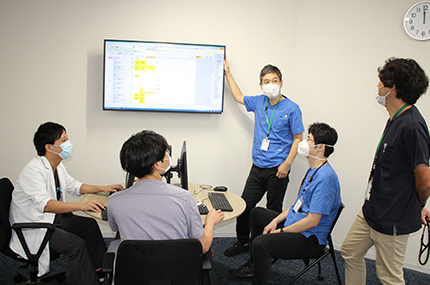

指導医の先生方はどんな方々ですか?

石原先生:

怖い先生はあまりいないと思います。

澤﨑先生:

内科はそういう先生は思い当たらないです。

御供先生:

上級医に毎日方針を相談させていただいていますが、いつも親身に同じ目線で考えてくださっていると感じています。夜間のオンコールで困ったときも「5分で行くから待ってて!」と飛んできてくださってこともありましたね。相談しやすさは1~10(10がしやすい)でいうと8~9ぐらいかな。

石原先生:

私も9です。一部忙しい人もいらっしゃるので9にしました。その時は伺いながらですが基本的には嫌がる先生はいないので助かっています。

澤﨑先生:

私も9です。全体的には聞きやすいですが、私もタイミングなど個人差があるのでそこを1としています。

専攻医になってからハードだと感じたことは

ありますか?

澤﨑先生:

当院では、初期研修医中は仮主治医になることはないのですが、専攻医が主治医になることが多いです。もちろんバックアップもついてくれますが、絶対に責任が伴うので初期と比べるとハードだと感じています。ただ、面談など立ち会ってほしい時は同席してくれますし、治療方針の相談では上の先生のバックアップのおかげで100%荷重がかかるわけではありません。

石原先生:

毎回ではないのですが、混んでいるときの内科初診外来はハードだと感じます。15人までは問題ありませんが、20人超えてくると消耗し、気合で乗り切るという状況になります。月曜や土曜、連休明けなどERからの紹介の患者さんもいるので混むことが多いです。

御供先生:

あとは絶対当直ですね!この2年半で本当に鍛えられました。病棟当直の研修医からの相談と、救急外来からの内科入院を受けるのが主な当直業務です。その日によりますが、私はなぜか忙しい当直が多くてよく走っています。病棟急変のときは集中治療部当直の先生も駆けつけてくださいますが、基本的には自分でマネジメントするので必死ですね。優先順位をつけること、そして明けない朝はないと思い込むことが大事です(笑)

医学生のうちから専門研修先のことを

考えなければいけない学生へ

メッセージをお願いします。

石原先生:

そもそも外科医になる予定でしたが、専門医のことは決めていませんでした。ただ、ローテをする中で病気そのものの診断を付けられるようになろうと思ったのが2年目の秋でした。当院だったら気が変わっても相談に乗ってもらえます。

もちろん、御供先生のように専門科が決まっていたらそれに沿った研修も組めると思いますので、どちらでも安心して研修出来ると思います。

澤﨑先生:

私も元々救急か循環器科に行く予定でした。そのどちらにしても当院に残ろうと思って入職しました。血液内科に決めたのは1年目の終わりの外科中でした。シフトチェンジした時に全部の科があり、垣根も低いからこそできたかなと思っています。

御供先生:

学生の頃の座学と、実際初期研修で診療に触れた後では診療科のイメージは全然違うなと思いました。学生時代にこの科と決めていても半分以上が初期研修の途中で変わると言われています。今後専門科を選択する上で、いろんな診療科で研修して経験させてもらえることはすごくいいなあと思いました。あとは人との出会いも大きいと思います。私も初期研修をここでしていたら神経内科や集中治療部とも迷ったかもしれません。私の一つ上の先輩が、「人生が200年あったら10年間ずつ当院の全部の診療科で働きたい」と言っていましたが、本当に共感しますね。

指導医 参加者

山本 大介(脳神経内科部長)

角谷 拓哉(リウマチ膠原病内科部長)

西口 翔(総合内科部長)

まず働き方について教えてください

山本先生:

現在は、もはや野戦病院ではないですよね。角谷先生は昔を知っているからどう感じていますか?

角谷先生:

昨今の初期研修医を見てみると、以前は朝から晩まで働いて、終わらなくて家に帰れないという働き方が美学のような、悪しき習慣があり野戦病院と言われた時代がありました。以前は初期研修医を教育する指導医が少なく担当となる患者さんをこなすしかなかったのですが、今は指導医も増え、より系統立てて診療できるようになりました。

働き方改革の中で時間が制限される中で、若い先生は内容を求めてきます。限られた時間内でいかに濃密な診療教育を行なっていくかが今後の課題になると思います。

働き方改革を進めていく中で我々も変わっていかないといけないですよね。

山本先生:

そうですね。我々自体も変わっていますし、病院の目指しているところも変わってきています。もはやブラックでもハイパーでもないですよね。臨床研修医の採用試験の希望者を見ていても、忙しさのみを求めてくる医学生はほとんどいないと思います。雰囲気やカルチャーマッチを意識されている方がほとんどで、当院の今をよく理解されてエントリーしてくれていると感じます。

先生方の初期研修のときの指導医と、

研修医の指導医になってみての違いは?

角谷先生:

私は13年目になりますが、初期研修の先生と我々の距離感は開いていくと考え、何を求めているかアンテナを立てて感じ取ってあげないといけないと思っています。

沢山患者さんを診たいとか、いろんなアカデミックさを求めたいとか人それぞれ違うので試行錯誤しながらその人に合ったことを行っていかないといけないとも考えています。距離感をいかに縮めるかという事は難しいですね。

山本先生:

昔はとても怖い先生がいて怒られながら学んでいくようなこともありましたが、今はこの病院ではそのような文化はなく、ハラスメント的な要素も限りなくありません。仮に問題がある場合には、きちんと相談窓口があり、解決できる仕組みがあります。

専門診療科がそれぞれの専門性を追求しつつも、セクショナリズムに偏りすぎないところが当院のいいところだと思います。診療科の境界領域をみんなでシェアしながら、助け合いながら診療しようというマインドを共有しているところが、当院の魅力ですね。患者さんの押し付け合いも極力ないよう、皆が意識できていると思います。そのような文化の中で、やる気のある医師が集まっていることが当院の仕事のしやすい環境の理由にもなっています。

角谷先生:

昔からの断らない、目の前の人を逃げずに診るというスタンスは今も残り続けており、共通の目線になっております。そういった部分で私も働きやすいと思っています。

西口先生:

確かに当院は後輩を育てるという事に関心を持つ人が集まってきています。医学教育学会に参加した際、当院現役だけでなく当院OBも多く集まっていました。そういう人材が集まる病院なのだと改めて認識させられました。

専攻医とは異なりますが、全国の初期研修医に向けたテストを用いた研究があります。対象は6,000人ぐらいで、労働時間が長いとバーンアウトするという科学的根拠が出ています。逆に、ある程度労働時間がないと自己学習しないという結果も出ていました。当院の専門研修で働く時間が短くなったことで、皆ができる環境になった側面と以前と比べて専門研修で獲得する能力が低下している専攻医もいるかもしれないという側面を踏まえる必要があると感じています。皆ができ、意欲ある人がさらに伸びる研修環境ができるにはどうしたら良いか今後も検討していきたいです。

湘南鎌倉総合病院が専攻医に選ばれた理由は

どんなところですか?

山本先生:

病院の雰囲気として、若い人たちが現場で楽しくできるとか、前向きに頑張れるとか、そういう働きやすいカルチャーが、専攻医から評価され、当院を選んでくれているのではないかと思います。

角谷先生:

私は他の病院も経験した観点からだと、この病院を選んでもらえる理由は2つあるかなと思っています。

1つ目は研修医の仲間意識が生まれやすい環境があるところ。みんな前を向いて壁を乗り越えていこうという人が集まってくることで働きやすさが生まれると思っています。

2つ目は実践する現場を提供できるところ。研修医は自分がいかに成長できるかと考えると思うのですが、教科書で勉強できることだけでなく、それを活かせる環境やサポート体制があることが選ばれやすい理由かなとも思っています。

山本先生:

離島や僻地でのトレーニングの時間も皆さん満足度が高いですよね。私でしたら不安だなと思ってしまいますが、専攻医の方々はそこでの仕事は楽しかったと感じる人が多いですよね。先ほど角谷先生がおっしゃっていたように、離島・僻地医療を臨床実践の場としてのやりがいを感じているのだと思います。

専攻医のローテーションについて教えてください

山本先生:

こちらは自分で相談して組んでいると思うので、ニーズに沿ったプログラムに出来ていると思います。

西口先生:

そうですね。当院の内科ローテーションはジェネラル系とサブスペシャリティ系の臓器専門科と両方充実しています。臓器専門科も専攻医からたくさんニーズがあるのでローテーションしてもらっています。

2年間ほぼジェネラルのみだった他院の専攻医の先生が見学に来たりもするほど特徴的な研修だと感じました。

ジェネラルマインドを持った臓器専門科に進んで欲しいとずっと取り組んできたからだと言えます。

指導医をやっていて良かったと思うことは

どんな時ですか?

山本先生:

個人の先生が、教えたことが上手に出来ることも嬉しいのですが、ずっと話し続けたことが専攻医の中で、引き継がれ文化として根付いているとわかったときはすごく感動します。指導した内容が教えていない人にも屋根瓦的に伝わり、定着しているさまを知るのは本当に嬉しいです。

角谷先生:

同じことにはなりますが、離島研修中の指導したことのない先生から直接連絡があり、教えたことが広まっていることは嬉しく思います。ERや集中治療部とも話したりするのですがそこでも広がったりしているのをみるとすごく嬉しいですね。

山本先生:

ERいいですよね。当院の核でもあるERの研修もおすすめです。

西口先生:

二人とも謙遜して言っていませんが、角谷先生と山本先生に学びたいと初期研修医と専攻医からとても人気があります。どんなに忙しくても朝一緒に回診し、患者さんと研修医や専攻医に合わせてどういうことを教えようか、ここはちょっと足りないというのをみながら教育しているからだと思っています。

広報で伝えきれていないと感じる部分はどんなところですか?

山本先生:

「働きやすさ」や当院で働くことの「楽しさ」などポジティブな雰囲気をどこまで伝えられているかは気になりますし、課題でもあると思います。

西口先生:

やっぱりここで専門研修行ったら実力が絶対つくと思っています。みんな何でも診ていますから自信につながると思います。支えてくれる指導医もいて、雰囲気もいい、指導医たちも時間で帰れるように努力しているというのは伝えたいポイントです。

湘南鎌倉総合病院へマッチするのは

どんな専攻医の先生ですか?

山本先生:

やる気があって向上心がある人で、専門診療とプライマリーマインドのある人かと思います。内科を幅広く学び、内科が出来るようになりたいという人におすすめでしょう。

角谷先生:

ジェネラリストとしてのベースを築きつつサブスペシャリティの専門性を目指したいという人ですよね。最初から専門だけを突き進みたいという人は大学病院など専門性により特化した施設を目指すべきと思いますし、我々も応えようとは思いますがギャップが生まれてしまうと思います。

専攻医として湘南鎌倉総合病院を

検討している方にメッセージをお願いします

西口先生:

当院は入ってしまえば、J-OSLER含めて3年間しっかりやれるように必ずサポートしていきます。時代に合わせて産休・育休の課題解決など、女性医師も専門研修を乗り越えられるように積極的に取り組んでいきます。興味があればいつでも来てください。入るときだけでなく、研修期間最後までお付き合いします。

山本先生:

湘南鎌倉は過去から、トレーニングホスピタルとして若い先生が成長できる場所であり続けてきました。湘南鎌倉の今は、忙しさや厳しさに頼らず、時代に合わせてしっかりとした教育や安心して働ける環境を準備しています。私たちは変化しながら、トレーニングホスピタルとしての存在感を継続しつつ、より一層高めています。当院での研修はとてもやりやすい場所だと思いますので、やる気と前向きさがあれば、それだけでエントリー要件としてもらっていいと思います。

角谷先生:

皆さんお話されているように臨床はもちろん、学術的なところも含めて全体的にサポートできると思います。また将来どのような医者になっていきたいのかを話し合いながら、より良い道筋を示し、協力し共に歩んでいきたいと思っております。医師人生は専門研修終了後も続きますので、研修終了後も見据えて色々相談できる環境があります。これは医師同士の距離が近い我々の病院の強みだと思っています。安心してきていただければと思います。

専攻医座談会

指導医座談会

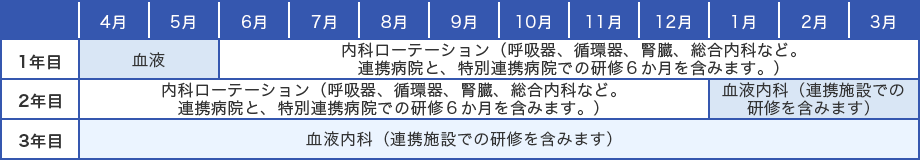

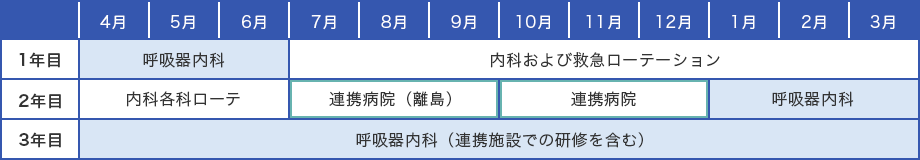

Program 内科専門研修プログラム

-

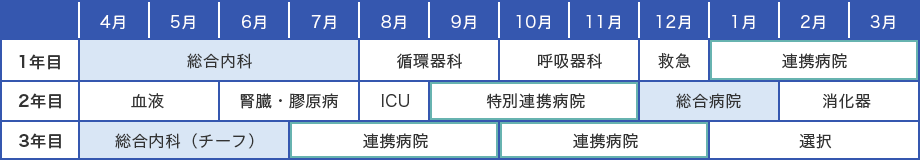

内科専門研修・基本コース

離島僻地から都会まで、診療所から急性期病院まで

「いつでも、どこでも最高のパフォーマンスを発揮できる内科医」特定の臓器に限定することなく、最新の臨床知見を活用し、患者中心の医療を実践する。 そこには高い診断力が必要とされる。院内でのチーム医療ではリーダーショップを発揮し、専門内科と連携を行い、安全で質の高い医療を行う。基本的臨床能力に関して初期研修医を指導、教育・サポートし、屋根瓦式の教育体制を実践することなどを目標としている。

- 1)主として基幹施設である湘南鎌倉総合病院内科で、2年間の専門研修を行う。

- 2)最初の2年間で総合内科を 6ヶ月と専門科を10ヶ月研修し、また 2ヶ月の自由選択枠として内科系各診療科、病理科、集中治療室を選択する。

- 3)総合内科研修の中には、神経・アレルギー・感染症・内分泌代謝の疾患も含まれる。

- 4)3年目の総合内科研修では内科チーフレジデント(*)となり、病棟の管理や初期研修の指導にあたり、generalist としての専門的研修を行う。

- 5)なお、研修達成度によっては subspecialty 研修も可能である(個々人により異なる)。

- 6) プログラム終了後は、湘南鎌倉総合病院の内科スタッフとして、継続しての勤務が可能。

* チーフレジデントとは専門研修 3 年目の医師が担当し、内科緊急・夜間入院の患者の初期診療や各 subspecialty への割り振り、病棟管理、初期研修医および専攻医 1.2 年目医師への屋根瓦式指導を行う内科研修医のまとめ役である。

-

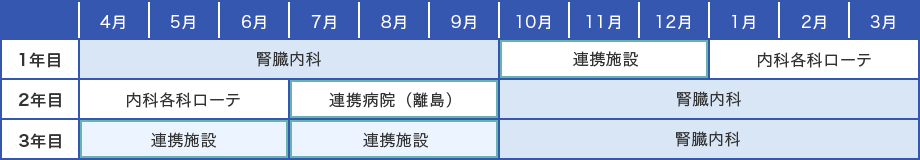

内科専門研修・

専門内科重点コース- 1)基幹施設である湘南鎌倉総合病院内科で、2年間の専門研修を行う。

- 2)各専門科によってローテーションの時期は様々であるが、それぞれの専攻医の希望に沿って調整可能である。

- 3)プログラム終了後は、湘南鎌倉総合病院の内科スタッフとして、継続しての勤務が可能。

-

内科専門研修・腎臓内科重点コース

腎臓病総合医療センターは、集中治療室での急性腎障害に対する多種多様な血液浄化療法や、原発性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群に対するステロイド・免疫抑制剤の投与による腎障害の早期発見・早期治療に取り組む一方、慢性腎臓病に対する腎代替療法として血液透析はもちろん、腹膜透析や生体腎移植(先行的腎移植)を積極的に推進しています。

保存期慢性腎臓病患者や透析患者における全身性動脈硬化や血管石灰化に対する集学的治療や再生医療にも取り組んでおり、ベッドサイドの診療から先進医療の推進、また学会や研究会での発表や論文投稿による情報発信にも力をいれています。

急性期医療から3本柱(血液透析・腹膜透析・腎移植)の腎代替療法まで、また実臨床の診療から臨床研究まで、腎疾患診療を広くカバーしています。腎臓病総合医療センターにおける専門研修の到達目標

- ①専門医として必要な腎疾患患者の身体診察や鑑別診断、検査や治療を適切に行なうことができる。

- ②経験症例のなかから学会発表、論文作成を行い、論理的な思考を行うことができる。

- ③腎疾患を subspecialty として選択する場合、腎専門医として必要な知識・技術を習得し、腎専門医取得のためのカリキュラ ムに準じた研修を平行して履修する。

腎臓病総合医療センターの診療実績 (2020年)

腎生検査 年間 160件

新入院患者数 623人 延べ入院患者数 8,406人 延べ外来患者数 13,834人

血液透析導入患者 64人 腹膜透析導入患者 8人 腎移植手術件数 8人

-

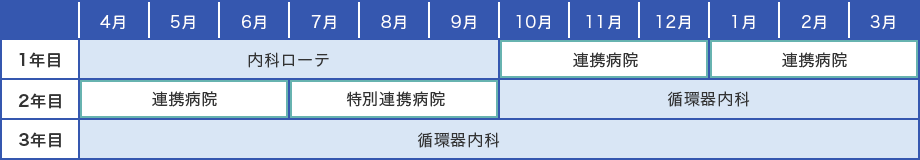

内科専門研修・循環器科重点コース

2019 年の症例数は、冠動脈造影: 2708、PCI: 924、アブレーション: 777、不整脈デバイス(新規): 185、経カテーテル的大動脈弁留置術(TAVI): 140、心エコー: 25375 と、いずれも国内有数の症例数を誇ります。常に最先端の治療を学ぶことができる環境です。

当科では、スペシャリストの指導の下、早期から PCI やアブレーションなどの手技に術者として関わることができます。短期間で効率的に多くの症例を経験できるため、循環器専門医のみならず心血管インターベンション治療学会専門医・不整脈専門医などの取得にも有利です。

心臓疾患について幅広い知識の獲得とより多くの症例数を経験したい方、様々なカテーテルインターベンションを極めたい方、学会専門医などの資格を取得したい方、学会発表や論文作成を目指したい方など、様々な要望に対応して経験豊富な上級医が指導いたします。

-

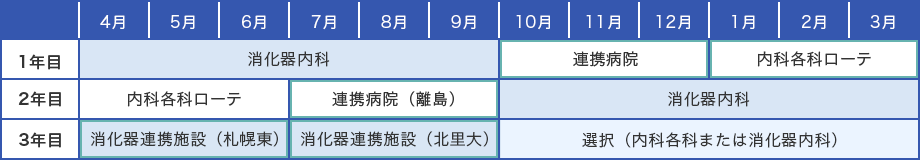

内科専門研修・消化器科重点コース

総合内科、放射線治療センター、外科、救急部などと密に連携をとることで、患者さんに対して迅速かつ最善の医療を提供することを目標としています。研修では豊富な症例と高度な医療設備のもとで、消化器病(消化管、肝胆膵)の診断、治療および内視鏡診断、内視鏡治療法や各種画像診断能力を身に付けることができます。また、将来総合内科医や救急医として進む予定の先生も、総合内科?救急部と連携しニーズに合わせたテーラーメイドのカリキュラムを組む事ができます。

消化器病センター専門研修の到達目標

- ① 消化器疾患患者の医療面接、身体診察を適切に行なうことができる。

- ② 診断に至る検査を適切に組み立て、検査結果を自分で判断し、治療方針を組み立てることができる。

- ③ 学会発表、論文作成の方法を学び、医学の向上に努めることができる。

消化器病センターの診療実績(2020年度)

入院 1,140人/年 外来 14,608人/年

上部内視鏡検査 8,472件 下部内視鏡検査 3,797件

内視鏡的超音波検査 303例

内視鏡的粘膜切除術 1,419件 内視鏡的粘膜下層剥離術 83例

内視鏡的逆行性膵胆管造影検査 507例 消化管ステント留置術 297例

胃食道静脈瘤治療 39例 肝がんラジオ波焼灼療法 15例

-

内科専門研修・血液内科重点コース

血液内科は分子標的薬をはじめとして非常に2000年以降の治療の進歩が速い領域です。患者さんも寛解して通常の生活を送りながら治療を続けるかたが多くなりました。患者さんは長期生存されることが多くなり他疾患も合併してくることから、全人的に患者さんをみることが求められます。一度は死を考えるという患者さんも多く、それらの精神的な面をサポートすることでより深い信頼関係が生まれる科だと思います。また当院の特徴として全国でも10本の指にはいるくらいの多種類の血液疾患の患者さんが来院され、経験値が上がります。救急が多いこともあり、初診から血液疾患を診られることも多いです。

血液内科専門研修の到達目標

まずは血液疾患に苦手意識を持っている人も多いと思いますが、どのように診断していくのか、そのキーポイントとコツ、その過程を学ぶこと、フローサイトメトリーなどの特殊な検査の読み方。そして主に骨髄抑制が強くくる化学療法の患者さんを、症状を予測しながら診るという診療を学びます。免疫抑制から通常の経過とは違う感染症治療(診断から抗生剤まで)を経験出来ると思います。骨髄検査の症例も多いので、自分の症例のスライドを検鏡します。

血液内科の診療実績(2020年度)

悪性リンパ腫119件 急性骨髄性白血病30件 急性リンパ性白血病9件 慢性骨髄性白血病9件

慢性リンパ性白血病11件 骨髄異形成症候群37件 多発性骨髄腫40件 再生不良性貧血11件

特発性血小板減少性紫斑病13件

-

内科専門研修・呼吸器内科重点コース

呼吸器疾患は、細菌やウイルスによる肺炎、気管支喘息などのアレルギー性疾患、喫煙関連の慢性閉塞性肺疾患(COPD)など一般内科でも扱う疾患から、肺がん、悪性胸膜中皮腫などの腫瘍性疾患、間質性肺炎(肺線維症)などのびまん性肺疾患、結核などの感染性疾患、気胸・胸膜炎などの胸膜疾患など専門性の高い疾患まで、また、救急および集中治療を要する急性疾患から在宅医療を含めた慢性疾患まで非常に幅広く、その診断・治療方法も、多岐に渡ります。

呼吸器内科専門研修の目標

- ①呼吸器疾患の病態の把握とエビデンスを元に、適切な診療を実践する

- ②血液ガス分析、胸部画像診断、呼吸機能検査などを理解する

- ③胸部聴診法、胸腔ドレーン管理、気管支鏡検査、胸腔鏡検査など手技を習得する

呼吸器内科の診療実績(2021年度)

- ・入院患者数 年間500例程度

- ・気管支鏡検査 年間250~300例程度

- ・局所麻酔下胸腔鏡検査 年間30~40例程度

- ・新規肺がん薬物療法導入 年間80例程度

関連記事

海外留学をサポートする病院

医療法人沖縄徳洲会

湘南鎌倉総合病院

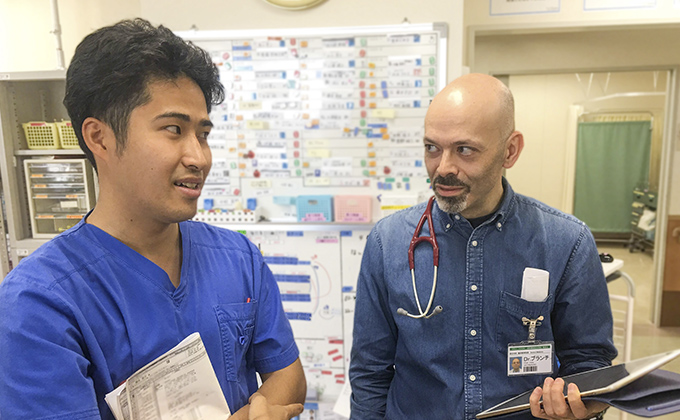

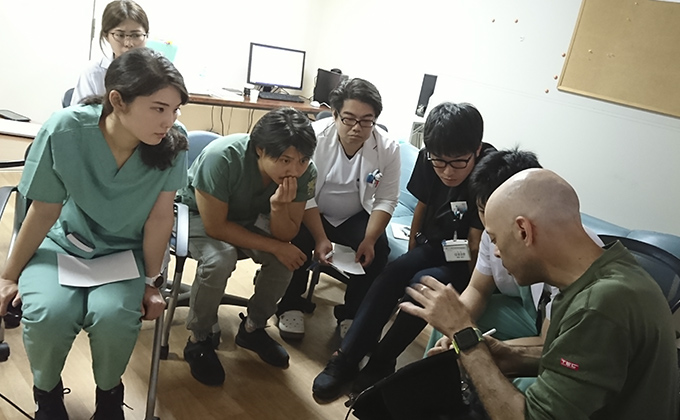

世界標準の医療の実践をめざしている湘南鎌倉総合病院は常勤の英国人医師を教育担当として配すなど、海外留学をサポートする体制も魅力です。

湘南鎌倉総合病院 総合内科のジョエル・ブランチ先生に、同院の取り組みや魅力についてお話を伺いましたのでご紹介します。