こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

気になる病院を検索!

気になる病院を検索!

次にレジナビWebで

気になった病院を検索しましょう。

Bookにない情報もあるかも。

- 病院ページをブックマークしよう

- 病院情報を見比べてみよう

病院情報どこみたらいいの?という方は

「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう

医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、

Webだけではわからない情報を得られるかも!?

更新日時:2024年10月17日

医学部の6年間では、大学での講義・実習、病院での臨床実習を通して、医師になるために必要な知識と技術を身につけます。この記事では、医学部の6年間のスケジュールについて、学年別に詳しく解説します。

先輩医学生からのアドバイスを盛り込んだ各学年の過ごし方や、勉強・実習内容、1日のスケジュールについても紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

医学部6年間のスケジュール

医学部1年生は、医師としての基礎を築くための講義を受けます。医学の基礎となる解剖学や生理学のほかに、共通科目である、生物学、物理、数学、英語などもカリキュラムに含まれていることが一般的です。

また、医学部によっては早期臨床実習を導入しており、医師のシャドーイング※や患者とのコミュニケーション、外来体験などを通して、医学生としての態度や心がけを学びます。

大学によりますが、医学部1年生のうちは、合同キャンパスで授業が行われることもあるでしょう。

※医学生が医師や看護師に同行して現場の様子を観察・学習すること。影のように寄り添って動くことから、このように呼ばれる。

医学部の2年生になると、徐々に医療教育へと移行していきます。医学部2年生は、1年生と同じく座学を中心として、正常な人体の仕組みや病態の理解をメインに、臨床を学ぶための土台づくりをする時期です。臨床とは、実際に病床で患者と接し、診察や治療を行うことを指します。

医学部3年生からはじまる臨床医学の準備として、薬理学、病理学、免疫学、微生物学など、病気に関連の深い、基礎医学を学びます。医学部2年生からは学習の難易度が高まるため、留年する学生も出てくる傾向にあります。しっかりとした学習計画を立て、充分に勉強をしておきましょう。

◆先輩からのアドバイス◆

・基礎医学の段階で、自分がどのくらいの周期で“覚えた知識を忘れるか”を知っておくと良い。

・基礎医学や解剖は丸暗記せず、忘れにくい覚え方をするのがオススメです。例えば、筋トレの際に使っている筋肉の名前を考えたり、食後何時間で腹痛が出たら食中毒と思うなど、実生活に基づいた豊かな覚え方をすると良いと思います。

医学部3年生になると基礎医学の学習を終えて、臨床医学を学びます。

臨床医学では、患者さんの病状をどのように整理して診断に結びつけるかを学習します。領域の疾患ごとに集中講義が行われることもあり、忙しくなっていきます。大学の講義は、大学病院の医師が担当していることが多く、リアルな現場の声を聞けるため実際に医師として働くイメージが沸きやすくなるでしょう。

◆先輩からのアドバイス◆

・1~3月の時間がある時にCBT対策はやっておくと良い。

・夏休みなど長く時間が取れるうちに、臨床の講義動画を見始めるのがオススメ。

医学部の4年生は、臨床実習に入る前の準備段階です。模擬実習を通して臨床経験を積み、早い大学だと4年生の後半には臨床実習に進みます。

また、共用試験のCBT(Computer Based Testing)というコンピューターを使用した筆記試験と、OSCE(Objective Structured Clinical Examination)という臨床技能を評価する実技試験が行われ、医師としての知識や技術が本格的に問われるようになります。

一方で、医学部の4年生は初期研修先を選択する上で重要な時期でもあります。一般的には5年生や6年生で研修先探しが活発化しますが、希望する研修先に行くためには、4年生から情報収集や説明会への参加、病院見学を行っておくことがおすすめです。早い段階で現場で働く人と話したり、現場の雰囲気を体感したりすることで、自分に合った病院選びができます。

6年生になってから時間が取れない医学生も多くいるため、余裕をもって研修先探しをスタートさせておきましょう。

◆先輩からのアドバイス◆

・実習が始まると本当にあっという間に時間が過ぎていくので、勉強はコツコツと進めた方が良い。

・臨床が始まる前に生活リズムは整えておこう。

・低学年では遊べたが、実習が始まると遊ぶ時間も無くなるので、準備すべきものはその前に行っておこう。社会人としての心構えも必要だと思う。

医学部5年生は、いよいよ臨床実習が本格的に始まる学年です。通称「ポリクリ」という、高学年で行われる、各診療科を回る臨床実習をメインに取り組みます。基本的には1年間を通して臨床実習が行われ、医部生たちは医療の知識だけでなく、患者さんやコ・メディカルとのコミュニケーション能力も実践的に学びます。

また、各診療科をローテーションしながら、実際の医療現場で必要とされる実践的な能力を高めていきます。臨床実習は大学によって異なりますが、大学の附属病院や協力病院などで1人~少人数のグループで実習をします。

医学部5年生は臨床実習で忙しい日々ですが、医師国家試験に向けての勉強も始めておきたい時期です。研修先探しの時間がなかなか取れない忙しい5年生ではぜひ、レジナビWebを活用してみてください!レジナビWebでは、医学生・研修医の方の研修先探しをサポートしています。面接・エントリーシート対策などの基本から、マッチング対策・病院見学に関する情報まで幅広く発信しています。スマホでできる研修先探し「レジナビ動画」では、各病院の研修プログラム説明や病院自作の施設紹介動画が見られます。

さらに、いろいろな病院の情報が一度にチェックできる日本最大規模の合同説明会「レジナビFair」も開催しています。オンラインで参加可能なイベントもあるため、忙しい5年生はぜひ活用してみてください。

医学部6年生では、臨床実習に取り組みながら、本格的に国家試験対策も進めなければなりません。また、夏前後になると、「マッチング」と呼ばれる、医学生が行きたい病院を選び、病院側も欲しい学生を選ぶ、いわば「医学生の就職活動」が始まります。マッチングは、公益財団法人医療研修推進財団が運営している「初期研修マッチング協議会」のWEBサイトにおいて、医学生と病院のお互いの希望をふまえて、一定の規則に従って、オンラインで行われます。仕組みとしては、双方の希望順位が高い順にコンピューターで組み合わせを決定します。

マッチングに成功するためには、希望の病院を早めに定めて見学を済ませておきましょう。また、希望の病院は1つだけではなく複数希望がある状態が望ましいです。そのため情報収集など早く動き出すことが重要といえるでしょう。希望の病院に行くためには4年生から病院探しや説明会への参加など活動しておくことをおすすめします。

大学内の卒業試験に合格して卒業が見込まれたら、次は医師国家試験に挑みます。医師国家試験は、毎年2月に実施されています。

医師国家試験合格後のスケジュール

医師国家試験の合格発表は3月です。医師国家試験に合格すると、いよいよ医師としてのキャリアが始まります。医師国家試験に合格後、ほとんどの人は研修医として2年間、初期研修を行います。

研修医期間は、幅広い領域の医療を学びます。例えば、産婦人科を希望している場合でも、内科、外科、小児科、麻酔科なども併せて学びます。初期研修後は、医者として働くこともありますが、多くの人が専門研修に進みます。専門研修では、希望する専門分野を深く学びます。

臨床の道ではなく研究者を目指したい人は、医学部国家試験に合格してから大学院に進みます。

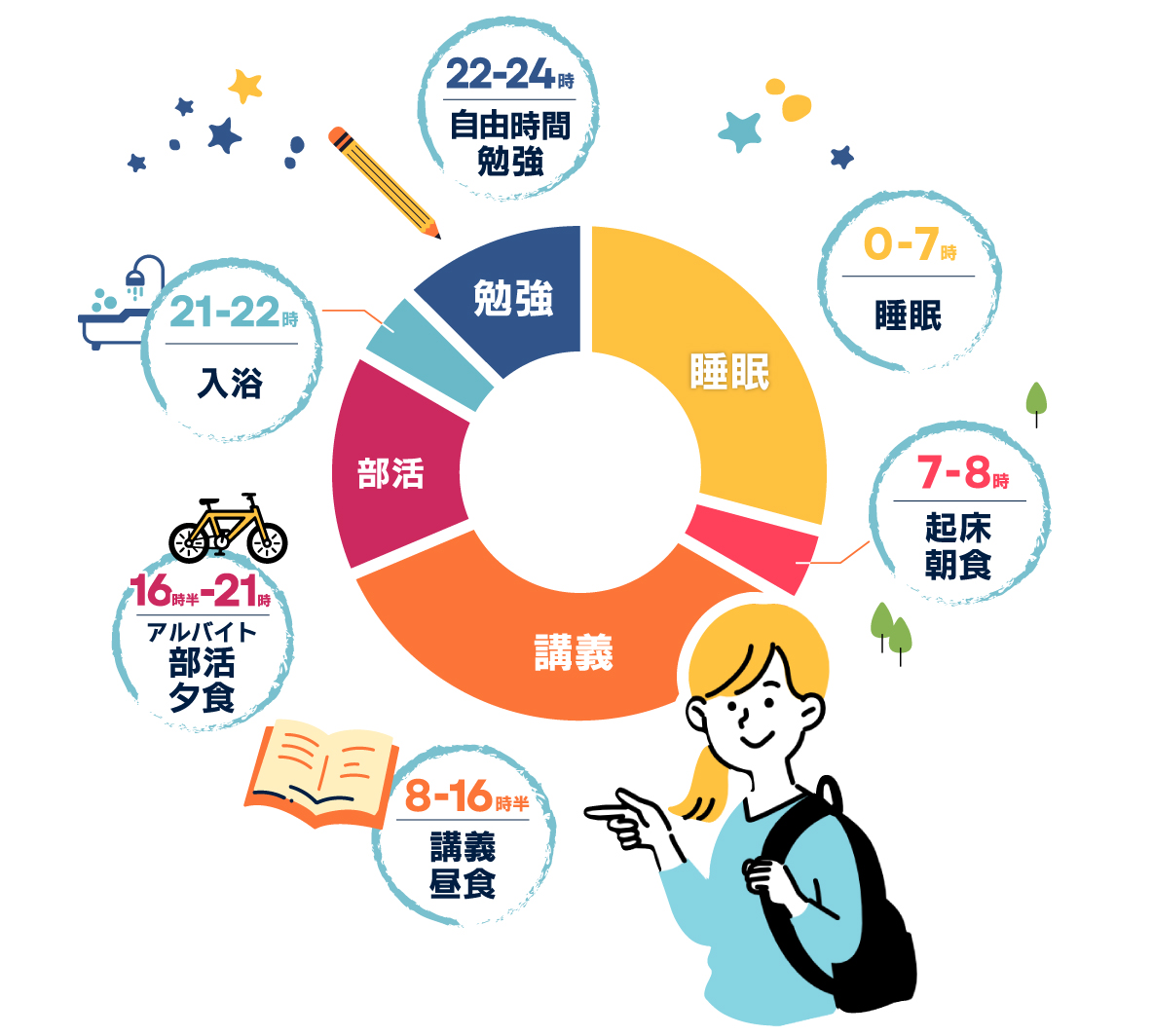

医学部の1日のスケジュール例

医学部では、座学、自習、臨床実習など、さまざまな形式で学習を進めます。ここでは、医学生の1日のスケジュールの例を紹介します。

平日のスケジュール例

7時~8時 起床・朝食

8時~16時30分 講義・昼食

1~4年生は大学内での講義が中心ですが、近年ではオンラインの講義も増えています。5年生になると臨床実習が始まり、多くの時間を病院で過ごすようになります。大学内の施設を利用して、解剖実習など、より専門的な授業が行われることもあります。

臨床実習前と、実習中で1日のスケジュールが大きく異なります。さらに、実習する診療科によってもスケジュールが異なりますので、事前に自大学の実習期間中のスケジュールについて確認しておくとよいでしょう。

16時30分~21時 部活・アルバイト・夕食

医学部専用の部活動に参加している医学生も多くいます。同学年だけでなく、先輩・OB・OGとのつながりが持てる点も大きなメリットの1つです。運動系部活動では、大学所在地を東西にわけ、各競技ごとに大会を行う東医体(東日本医科学生総合体育大会)、西医体(西日本医科学生総合体育大会)も開催されます。

一方、アルバイトについても一般的で、講義終わりに塾講師や家庭教師などで働く医学生も多くいます。

部活やアルバイトを6年生まで行う方もいれば、4年生頃から少しずつ時間を減らし、研修先探しやマッチング対策に注力する方もいます。

21時~22時 入浴

22時~24時 勉強・自由時間

部活やアルバイトから帰ってくると、授業で出された課題などに取り組みます。医学部では、比較的多くの講義で課題が出されます。課題がない日はゆっくり過ごすこともありますが、単位を確実に取得するためにも、毎回の授業の内容をしっかりと振り返る必要があります。

24時~7時 睡眠

まとめ

この記事では、医学生のスケジュールについて説明しました。医学生のスケジュールは、大学のカリキュラムによってさまざまですが、低学年のうちは座学を中心に取り組み、高学年になると臨床実習中心の生活になるのが大まかな流れです。医学部1年生では、共通科目や高校でも学んだ生理学などを勉強しますが、学年が上がるにつれて、医学の専門的な学習が増えていきます。

また、医学部4年生になると臨床実習と並行して研修先選びをはじめる人も多くいます。実習が始まると自由に使える時間が少なくなってきますので、あらかじめ6年間のスケジュールを大まかに立てておきましょう。

いかがでしたでしょうか?

レジナビWebでは他にも研修探しをサポートするコンテンツがたくさんあります!

もちろん、いつでも無料でご利用いただけますので、ぜひ活用してみてください。

資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。