こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

気になる病院を検索!

気になる病院を検索!

次にレジナビWebで

気になった病院を検索しましょう。

Bookにない情報もあるかも。

- 病院ページをブックマークしよう

- 病院情報を見比べてみよう

病院情報どこみたらいいの?という方は

「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう

医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、

Webだけではわからない情報を得られるかも!?

更新日:2024年10月7日

CBTは、臨床実習の参加にあたって必ず合格しなければならない試験の1つです。

この記事ではCBTの試験概要や出題形式、合格するためにやっておくべき対策・勉強方法などについて詳しく解説していきます。

少しでも理解を深めて、合格を目指しましょう!

| 目 次 |

共用試験とは、医学生が診療参加型実習を開始する4年生修了時までに合格しなければならない試験のことをいいます。

知識を評価する「CBT」と、技能・態度を評価する「OSCE」の2つから構成されています。

| 共用試験は医師法改正によって公的に位置づけられ、これにより2023年度からは共用試験に合格しなければ臨床実習に参加できないことになりました。 |

臨床実習では、医師免許を持たない医学生が一定の医療行為に関わることがあるため、あらかじめ医療知識や技能・態度の評価として共用試験が行われます。

「CBT」から「OSCE」までの間が1週間に満たないこともあれば、「OSCE」の後に「CBT」を実施するなど、大学により時期はまちまちです。あらかじめ自大学のスケジュールを確認し、早いうちに対策をしましょう。

| CBTとは |

"Computer-Based Testing"の略であり、コンピューター上に出題される問題に解答する試験のことを指します。

医学生の基礎的な知識や臨床判断能力を評価するために実施されるものであり、試験では受験者ごとに異なる問題が用意されるため、受験者全員が同じ問題を解くわけではありません。

| スコア判定は |

項目応答理論(IRT)という評価方法で行われます。IRTとは、受験者の解答パターンと問題の難易度を考慮してスコアを算出する方法のことであり、IRTによって、受験者ごとに異なる問題が出題されても公平性が保たれるようになっています。

| 合格基準は |

大学によって異なりますが、一般社団法人全国医学部長病院長会議によればIRT359前後(65%以上)が最低ラインとされています。

CBTは、さまざまな点において従来の試験形式と異なる部分があります。

ここでは、CBTの全体構成、各ブロックの出題形式・出題範囲、採点について解説します。

| 全体構成 |

CBTは全6ブロックに分かれている320問のテストで構成されており、受験者は6時間かけて解答します。各ブロックの解答時間は1時間です。

全体の試験時間をブロックごと均等に使って問題を解いていくことが重要となってきます。

| 各ブロックの出題形式 |

ブロック1-4

単純五肢択一(各60問・各60分)

基礎医学・臨床の知識(統合)、病態生理

ブロック1~4では、5つの選択肢から1つの答えを選びます。基礎医学や臨床の知識を統合した問題、病態生理に関する問題が多いです。

ブロック5

多選択肢択一(40問・60分)

臨床形式で診断を選択、基礎医学・臨床の知識(統合)

ブロック5は、6つ以上の選択肢から1つの答えを選ぶ形式の問題です。基礎医学や臨床の知識を統合した問題もありますが、臨床形式で診断を選ぶ問題が多くを占めます。

ブロック6

順次回答4連問(40問・60分)

ブロック6では、同一の症例に関連する4つの設問が連続して出題され、それぞれ5つの選択肢から1つの答えを選びます。

ブロック6の問題は、回答すると前の問題に戻れないため注意が必要です。

| 各ブロックの出題範囲 |

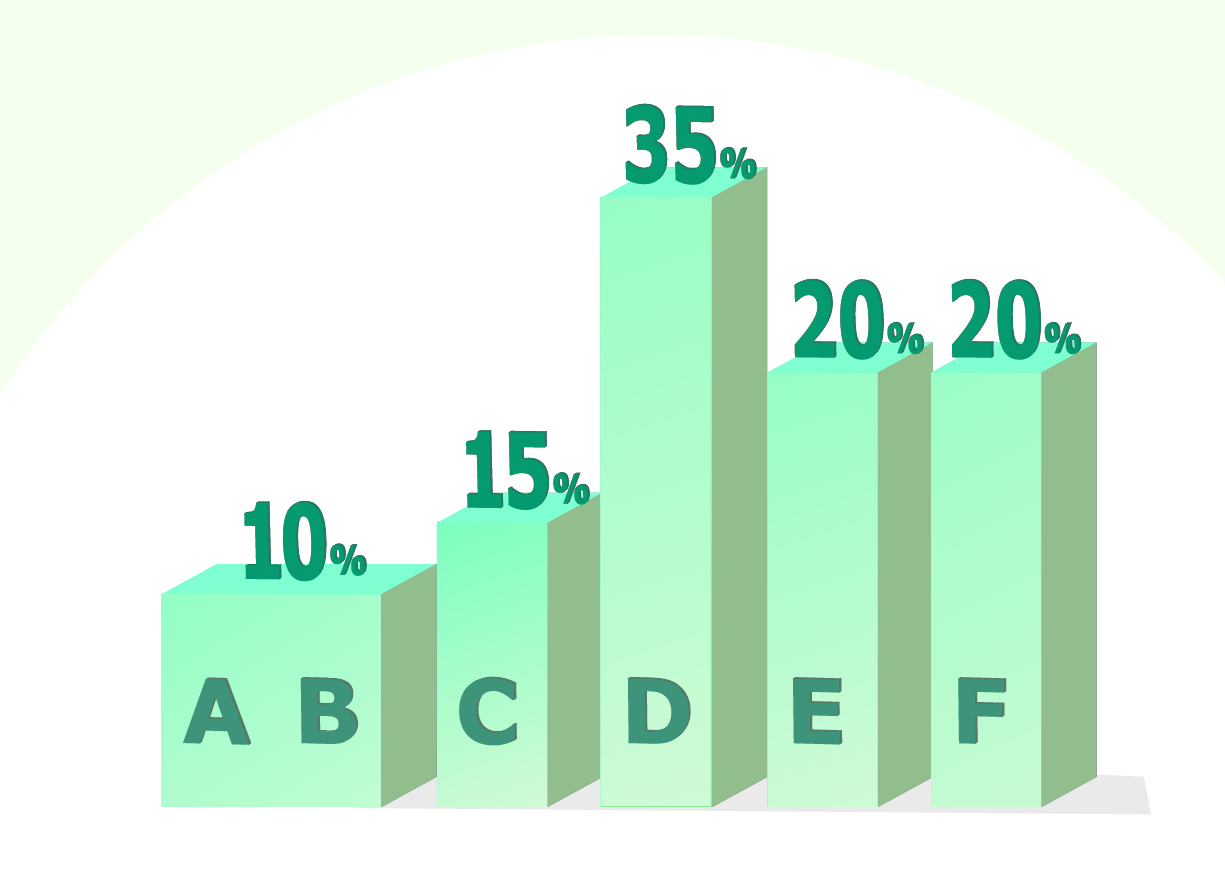

CBTで出題される範囲は文部科学省が定めた医学教育モデル・コア・カリキュラム(平成28年度改訂版)に準じており、ブロックごとに下記の割合で出題されます。

A:10%* 基本事項(*AB共通で10%)

B:10%* 社会と医学・医療(*AB共通で10%)

C:15% 医学一般

D:35% 人体各器官の正常構造と

機能、病態、診断、治療

E:20% 全身に及ぶ生理的変化、病態、

診断、治療

F:20% 診療の基本

※ パーセンテージはおおよその数字です。

| 採点方式 |

採点対象:240問のプール問題(全320問中)

合格基準:各大学による

CBTで採点対象となるのは、全320問のうち240問ある「プール問題」だけに限られます。新規に作成された80問は採点対象にはなりません。

プール問題では、前年度までの過去問の中から正答率などによって良問と判定された問題が出題されます。

どの問題が採点対象なのかは明示されませんが、悪問や奇問は原則プール問題とならないため、良問をしっかり解けるようにしておくことが重要です。

合格基準は大学によって異なりますが、 今後は共通の基準を設けることが検討されています。

| CBTに落ちたら? |

再試験を受ける

CBT試験に受からなかった場合、再試験を受けることになります。

受からない場合は臨床実習に進むことはできません。

大学にはよりますが、4年生の間に受からなければ5年生に進級できず留年してしまう場合もあるので、注意が必要です。

追試験について

また、何らかの事由(交通機関の影響・感染症罹患)によって試験そのものを受けられなかった場合は、追試験を受けることとなります。

追試験では受験料は徴収されません。

受験時期は大学によって異なるため、確認しておきましょう。

| 過去問に取り組む |

| 苦手をつぶす |

CBTは幅広い範囲から出題されるため、全範囲を網羅し、試験の全体像を掴んでおく必要があります。

そのためには苦手をつぶしておくことも重要です。

苦手領域を克服するためには、まず自分の苦手とする分野を正確に把握することが必要です。問題演習を繰り返し行うことで苦手分野を明確にしましょう。

次に、苦手分野に焦点を当てて繰り返し学習することで、徐々に克服できるようになります。

勉強計画を立てる際は各科目を均等に時間配分することが重要ですが、特に苦手と感じる部分にはより多くの時間を割くようにしましょう。目標を設定し、それに向かって進むことで、焦りや過剰なストレスを避け、効率良く学習を進めることができます。

| 試験前の最終確認 |

試験前の最終確認で重要なことは、これまでの勉強の成果を再確認し自信を持って試験に臨むことです。

苦手な分野や間違えやすい問題は特に集中的に復習し、問題演習を通じて、理解を深めるようにしましょう。

ただし、直前期に新しいトピックを学習するのは避け、これまで学習した内容の復習に専念することが望ましいです。

また、CBT対策としては、試験形式に慣れるために、時間を計っての模擬試験を何度も実施し、時間管理能力を養うことも大切です。

試験日前日は、十分な睡眠を取ると試験中の集中力が保てます。健康的な食生活も心掛け、最高のコンディションで試験に挑めるようにしましょう。

試験当日は、余裕を持って会場に到着するように計画を立て、事前に試験会場の確認を行うことも大切です。

試験中に緊張や不安を感じた際は、一度椅子を引いて一息ついたり、首をほぐしたりして落ち着いてから、再度取り組んでみましょう。

| 4年生より前から勉強を進めておくこと |

医学部の4年生は臨床実習に備える時期ですが、初期研修先を選択する上で重要な時期でもあります。

5、6年生になると時間が取れなくなる医学生も多くいるため、余裕をもって研修先探しがスタートできると、その分、候補の病院を増やすことができ、より自分に合った病院選びができるからです。

このようにCBT対策として充てられる時間は限られてきますので、3年生の1月~3月、遅くとも4年生はじめから着実に勉強を進めておくことが重要です。

長期間になるため、間隔を空けて思い出し練習をするなどもオススメです。

「試験対策は短期間でできる!」と耳にする機会もあるかと思いますが、自分に合ったペースでCBTの試験対策を進めていきましょう。

(2024年8月に医学部5年生の方へ実施したインタビューより)

CBTは、医学生が臨床実習に行くために、必ず突破しなければいけない試験の1つです。

CBTの対策は、これまでの学習のを振り返りや医師国家試験の対策にもつながりますので、CBTのための勉強をはぜひ早めに進めておきましょう。

しかしながら、「勉強が忙しい中、研修先探しもしないといけない……」とお悩みの方もいるでしょう。

そんな方は、レジナビWebの活用がおすすめです。

レジナビWebは、医学生・研修医の方の病院探しを応援しています。

豊富な研修先情報を 約3000件掲載しているので、きっとあなたにぴったりな研修先が見つかるはずです。さらに、マッチングや病院見学、面接・エントリーシート対策など、病院探しに関する情報を幅広く発信しています。

資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。