こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

気になる病院を検索!

気になる病院を検索!

次にレジナビWebで

気になった病院を検索しましょう。

Bookにない情報もあるかも。

- 病院ページをブックマークしよう

- 病院情報を見比べてみよう

病院情報どこみたらいいの?という方は

「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう

医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、

Webだけではわからない情報を得られるかも!?

更新日時:2025年2月12日

病院見学が初期研修の成功に与える影響

医学生にとって病院見学は、初期研修の重要なステップです。見学を通じて病院の指導方針や研修プログラムの特色を直接確認できるため、自分にとって最適な研修先を選びやすくなります。マッチング成功には事前の情報収集が欠かせません。早めに開始することで、複数の選択肢を比較検討する時間を確保でき、第一希望に近い病院で研修を開始できるチャンスが広がります。

見学を通して得られる情報

病院見学を行うことで得られる情報は多岐にわたります。例えば、病院の施設環境や雰囲気、研修医や指導医との人間関係、そして研修プログラムの具体的な内容などを直接会って聞くことが可能です。加えて、見学時の医師たちとのコミュニケーションを通じて、その病院の教育体制やサポート体制がわかりやすくなるため、「ここで働きたい」と思える病院かどうかを確かめることができます。これらの情報は、その後のマッチングに向けた準備において重要な判断材料となります。

キャリア形成における見学の役割

病院見学は医学生のキャリア形成においても重要な役割を果たします。初期研修は医師としての基本的なスキルを習得するための土台であり、各病院の研修プログラムはその内容や方向性に違いがあります。そのため、自分が目指すべき専門診療科や将来像に合った病院かどうかを見極めることが必要です。また、見学をきっかけに病院スタッフとの関係を築いておくことは、マッチングの際に有利に働くことがあります。早めに病院見学を開始し、自分の希望や目標に合った病院を選択することで、長期的なキャリア形成の基盤をしっかり整えることができます。

病院見学のベストなタイミング

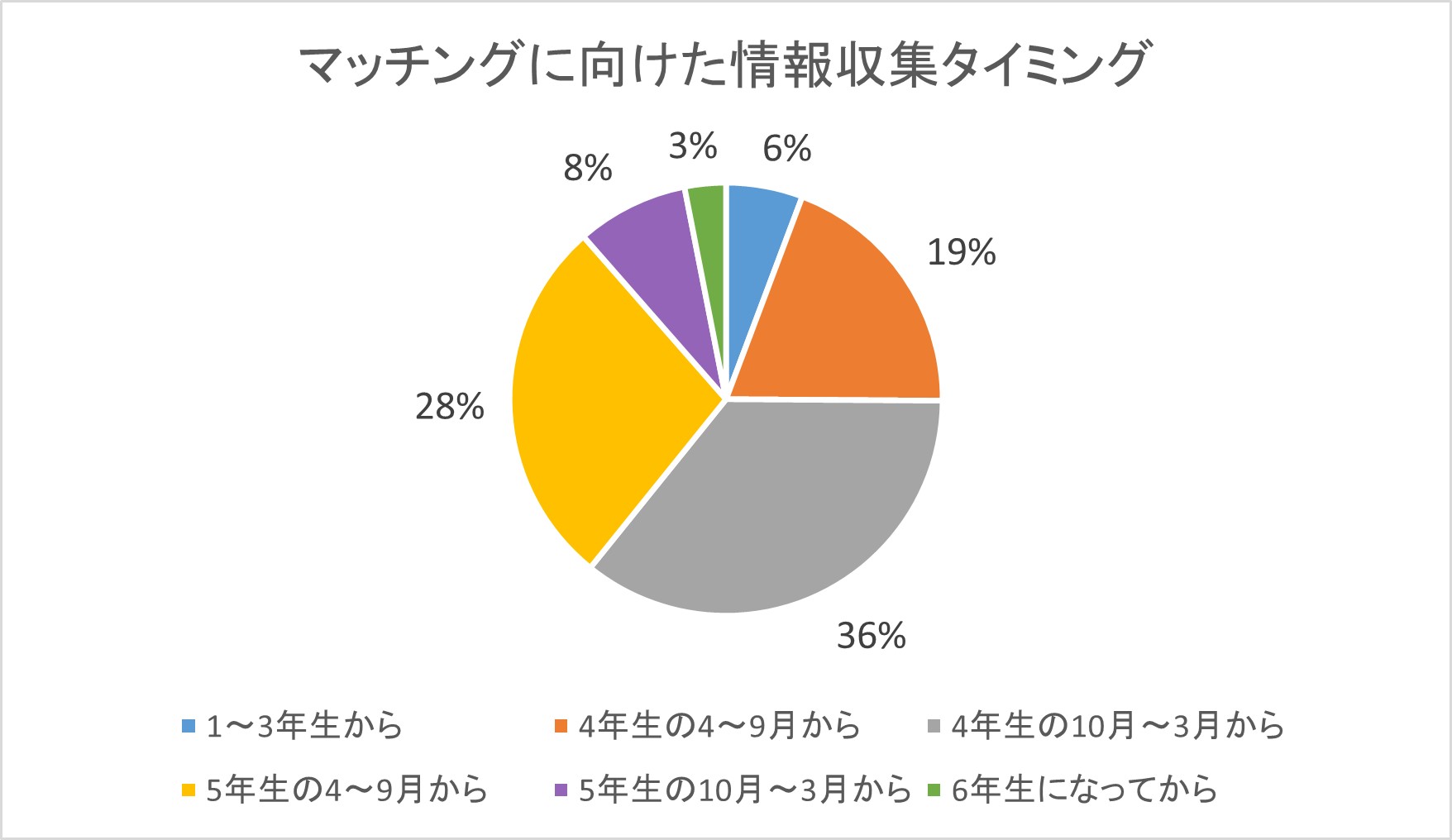

2024年12月にレジナビが実施した6年生アンケートの結果を見てみると、マッチングに向けた情報収集は4年生の10月~3月、5年生の4~9月に開始する学生が約6割を占める結果となっています。各学年の病院見学開始タイミングの特徴を以下で紹介します。

4年生からのスタートは早過ぎる?

病院見学を4年生から開始することは決して早過ぎるわけではありませんが、時期尚早と感じる学生も多いかもしれません。この時期はまだCBTやOSCEなど重要な試験が控えているため、それに集中する必要があります。しかし、もし時間に余裕がある場合は、初めての病院見学を体験する良い機会ともいえます。実際に現場の雰囲気を知り、研修医の実体験も聞くことができるのでモチベーションが向上し、マッチングに向けた意識を早めから持つことができます。ただし、4年生の段階で焦る必要はなく、無理なく情報収集を行うことが重要です。

5年生での見学が推奨される理由

5年生は病院見学を開始するのに最も適した時期とされています。この時期には多くの医学生が臨床実習を終えて実際の医療現場を体験しており、自分の興味のある分野が明確になり始めます。そのため、見学を通じて、研修内容や病院の雰囲気を具体的に確認することが可能です。また、夏休みや長期の休みを利用してスケジュールを調整しやすい点も大きな利点です。このように、5年生での病院見学は、より実りある情報収集につながり、「第一希望」の病院選択に直結する重要なステップとなるでしょう。

6年生で見学する場合の注意点

6年生での病院見学は可能ですが、この時期になるとマッチングに向けた準備が本格化します。そのため、見学をする際には効率的かつ計画的に行うことが求められます。特に6年生の見学では現場の雰囲気だけでなく、具体的な募集要項や研修プログラムの詳細を確認することが重要です。また、希望順位登録の締切が迫っている中で焦って見学を繰り返すことは避けたいところです。早めに候補を絞り、必要な情報を収集しておくことでスムーズに対応することができます。

早めの準備が成功のカギ

病院見学は医学生にとって重要な情報収集の場であり、早めのスタートが成功のカギを握ります。特に、4年生や5年生の段階で見学を開始することで、余裕を持って情報を整理し、希望する病院を選ぶことが可能になります。マッチングのスケジュールを考慮したうえで、「いつ頃見学を始めるべきか」考えることが重要です。見学を通じて、単なる情報収集にとどまらず、自分らしい初期研修のあり方を模索し、自信を持って選択できるようになります。

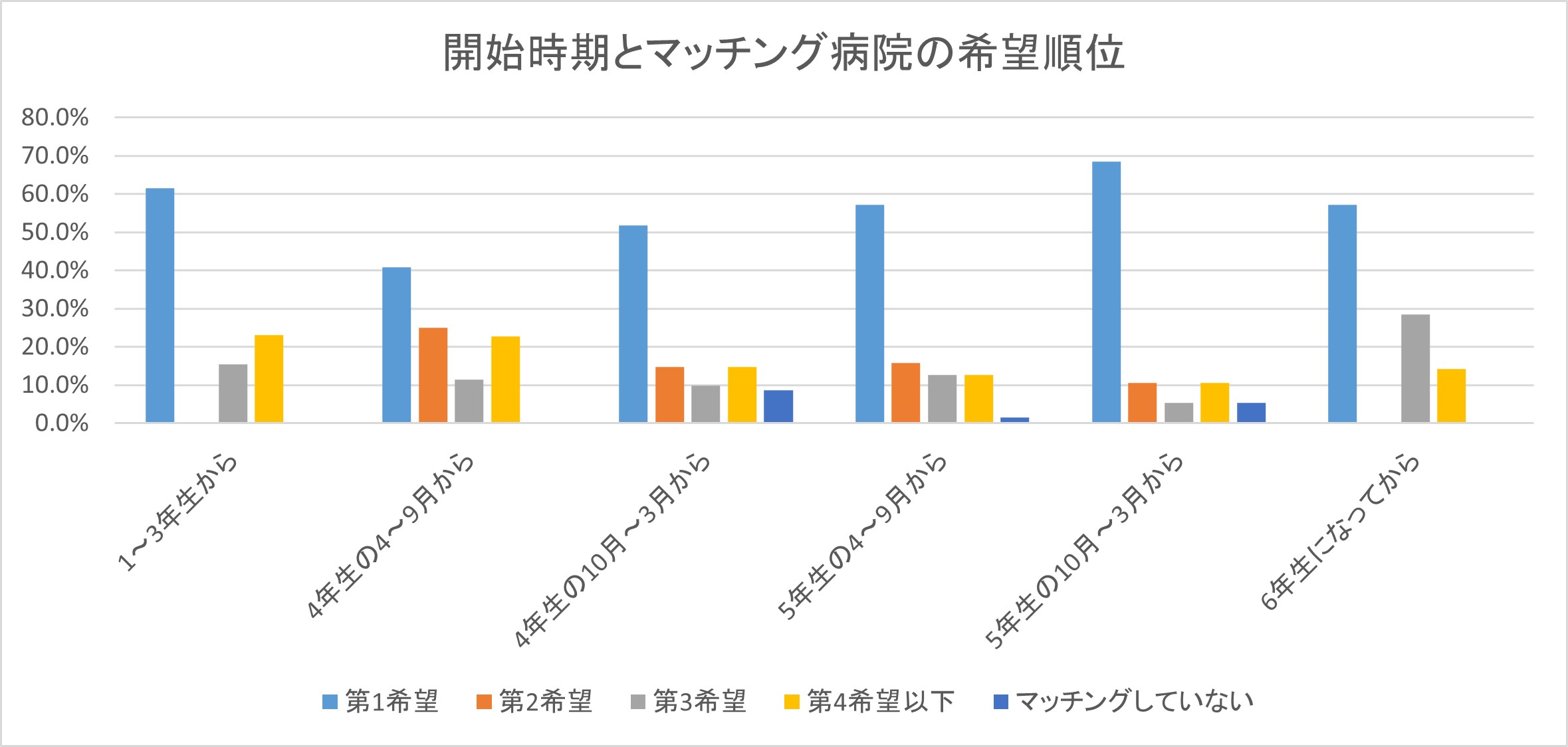

6年生アンケート「開始時期とマッチング病院の希望順位」の結果を確認すると、早く始めたから第1希望の病院にマッチングしやすいわけではありませんが、1~3年生、4年生の4~9月から開始している学生からはアンマッチ者は見受けられませんでした。(6年生になってからは回答数が7件のため対象外としております。)

成功するための長期計画立案

CBT・OSCE合格後からの計画

CBTやOSCEに合格した後は、すぐに初期研修に向けた計画を立て始めることが重要です。これらの試験後は学業が一段落するため、スケジュールに余裕が生まれる時期でもあります。この時間を活用して、病院見学の計画や、研修先に関する情報収集を進めることをおすすめします。特に、早めに病院のプログラムや募集要項に目を通し、希望条件に合致する病院をリストアップすることが、効率的なスタートにつながります。

見学からマッチングまでのスケジュール

マッチングまでのスケジュールを逆算して計画することが成功のポイントです。例えば、医学生にとっての重要なタイミングであるマッチング登録開始(例年6月初旬ごろ)を意識し、この直前には第一希望を決定しておく必要があります。そのため、5年生の中でも夏休み期間は特に集中的に病院見学を行い、研修先選びの方向性を固めておくのが良いでしょう。さらに、見学で得た情報を元にマッチングに向けて準備を進めるには、マッチング登録開始ぎりぎりではなく履歴書の作成、面接準備なども考慮した余裕のあるスケジュールを組むことが重要です。

失敗しないためのリスク管理

計画の遅延や情報不足が原因で希望の病院を逃してしまうリスクを避けるためには、リスク管理が欠かせません。例えば、複数の病院を見学して選択肢を広げておくことで、「第一希望」の病院にアンマッチングとなった場合でも十分に納得できる病院を候補に持つことが可能です。また、マッチング登録期限の把握や、見学時の質問リストの準備といった細かいスケジュール管理が、成功率を大きく左右します。「早めに開始」することが、こうしたリスク回避の最大の対策です。

勉強と活動の両立法

医学生にとって、病院見学や研修計画の準備と同時に、国家試験や日々の学業もこなすという両立が求められます。このバランスを取るためには、日々の勉強スケジュールを細かく管理し、見学の合間や休暇期間を活用することが有効です。例えば、1日の勉強時間を確保しつつ、週末や長期休暇には見学に集中するスタイルを取るのが効率的です。また、見学時にも勉強を兼ねて実際の臨床現場での情報収集を行うことで、時間を二重に有効活用できます。計画的なスケジュールを軸に活動を進めることこそ、初期研修やマッチング対策において成功の鍵となります。

まとめ

病院見学のベストタイミングは6年生アンケートの結果を見ると「4年生の10月~3月」となりました!早く始めたからといって必ずしも第一希望の病院にマッチするわけではありませんが、情報を早くから蓄えることで自分にとって最適な研修先を選びやすくなります。ぜひスケジュールをたてて、病院見学をはじめ、ここで働きたいと思える病院に出会ってください。

資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。