こちらもおすすめ

こちらもおすすめ

気になる病院を検索!

気になる病院を検索!

次にレジナビWebで

気になった病院を検索しましょう。

Bookにない情報もあるかも。

- 病院ページをブックマークしよう

- 病院情報を見比べてみよう

病院情報どこみたらいいの?という方は

「病院情報のチェックポイント」へ - 病院ページ、またはMyページから資料請求をしよう

医学生用の資料を作って資料請求を待っている病院もあるので、

Webだけではわからない情報を得られるかも!?

更新日時:2025年10月30日

今回は、専攻医のシーリング制度の概要について詳しく解説します。また、注意点や対策、よくある質問についても紹介します。シーリング制度は、システムの変更がたびたび行われています。連携プログラムや特別地域連携プログラムなど最新のシーリング制度を把握し、研修先探しに活かしましょう。

専門医制度の「シーリング制度」とは?

専門医制度におけるシーリングは、2018年より医師の地域偏在や診療科偏在を是正するために設けられた制度であり、医師多数県の研修プログラムを中心として募集枠に一定数の上限が設定されます。

専門研修においては、どうしても医師(指導医)が多いエリア、つまりは都市部に所在する基幹施設(※1)のプログラムに人気が集中してしまいます。けれども、そうしたプログラムは競争が激しいことに加えて、シーリングにより募集枠が減らされることになります。

例外として、本来であればシーリングの対象となる診療科・都道府県のプログラムであっても、医師の充足率(※2)が低い地域で1年以上の研修を行う「特別地域連携プログラム」の場合は、シーリングの枠外となるため、残りの月数は基幹施設などが所在するエリアでの研修が可能となります。

基本は都市部での研修をしながら、一定期間、地方で研修をしてみたいと考える方には、ひとつの選択肢になるでしょう。

※1:専門研修プログラムを管理し、当該プログラムに参加する専攻医・専門研修連携施設を統括する施設

※2:医療法施行規則に定められている標準数に対する病院の医療従事者数の割合

専門医制度については、以下の記事で詳しく解説しています。

参考:専攻医とは?専門医との違いや新専門医制度などについても解説!

シーリングで知っておくべきこと

シーリングの対象は、2018年医師数が「2018年の必要医師数」および「2024年の必要医師数」と同数、あるいは上回る都道府県の診療科です。

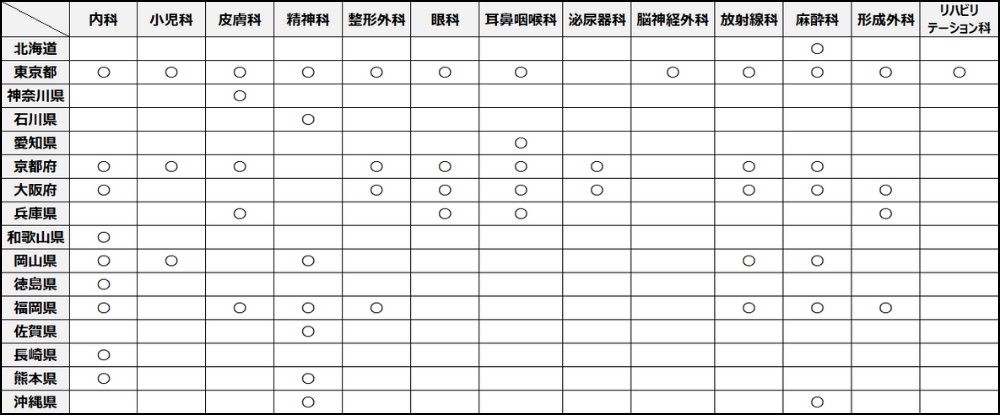

具体的には、内科、小児科、泌尿器科、脳神経外科、整形外科、形成外科、耳鼻咽喉科、放射線科、皮膚科、精神科、麻酔科、眼科、リハビリテーション科の13診療科です。

外科、産婦人科、病理、臨床検査、救急、総合診療科の6診療科は、以下の理由によりシーリングの対象外です。

1.平成6年度と比較して平成28年度の医師数自体が減少しているなどの理由

2.専攻医が著しく少数である等の理由

3.今後の役割についてさらなる議論が必要とされている等の理由

シーリング対象都道府県は診療科ごとに異なりますが、医師数が充足している地域、特に大都市圏で多くなります。

次の表は、一般社団法人日本専門医機構が出している「2026年度プログラム募集シーリング数」より、シーリング対象都道府県と対象診療科を表したものです。まずは自分の希望診療科・希望都道府県がシーリング対象となっているかを確認しましょう。(※3)

※3:今後シーリング対象診療科・都道府県は変更になる可能性がございます。

2026年度からは以下がシーリング対象から除外されています。

・内科

鳥取県がシーリングから除外

・小児科

滋賀県、長崎県がシーリングから除外

・整形外科

石川県、和歌山県、長崎県、熊本県がシーリングから除外

・眼科

福岡県がシーリングから除外

・麻酔科

長崎県がシーリングから除外

シーリング対象外となる医師については下記の通りです。

・以下の①または②のうち、専攻医期間に医師少数区域または医師少数スポットで専門研修を行う医師

① 都道府県と卒業後一定期間、当該都道府県内で医師として就業する契約を締結した医師(修学資金の貸与の有無を問わない)

② 自治医科大学を卒業した医師

・すでに基本領域専門医を取得済みでダブルボード取得(2つ以上の専門医を取得)を希望する医師

・臨床研究医コースを履修する医師

通常のシーリングとは別枠で設けられている「連携プログラム」・「特別地域連携プログラム」についてもチェックしておきましょう。

「連携プログラム」とは、シーリング対象の都道府県において、シーリング対象外の都道府県での研修期間を1年6か月以上設けるプログラムのことです。一方、「特別地域連携プログラム」とは2023年度から開始された、医師の足下充足率(※4)が0.7以下(小児科は0.8以下)の都道府県の医師不足が顕著な地域で1年以上研修を行うプログラムになります。

シーリング対象プログラムを選択する際には、「連携プログラム」なのか、「特別地域連携プログラム」なのかも合わせて確認しておくことをお勧めします。

※4:医師数と必要医師数の比

シーリング対象の診療科・都道府県を希望する場合

シーリング制度は、導入されてからたびたび変更が加えられてきた制度です。今後シーリング対象の診療科・エリアを希望される場合は、どんな点に注意すべきかを説明します。

最新のシーリング対象を確認する

シーリング対象は、対象都道府県が変更になったり、2023年度からは「特別地域連携プログラム」が追加されたりと変更がありました。

例えば眼科のシーリング対象都道府県は当初、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県でした。2026年度は、東京都、京都府、大阪府、兵庫県になっています。

希望する診療科・都道府県について、最新の情報を確認することが重要です。最新情報は、厚生労働省や日本専門医機構の公式サイトなどでこまめに確認しましょう。

2026年度からの変更で特に抑えておきたいのは以下になります。

・これまでの「当該都道府県別診療科の平均採用数及び必要養成数」ベースの算出から、「当該診療科の全国専攻医採用数及び都道府県人口を加味すること」を基本とした算出に変更されます。昨年までは前年と同じ数を継続していましたが、変更になっていますのでしっかり確認しておきましょう。

・大学病院等の基幹病院から指導医を地域に派遣した実績によって、定員枠が追加されます。(例:東京都の内科の場合2枠が別枠として追加されます。)

研修先の候補を複数検討する

シーリング対象の診療科を希望する場合、一次募集で採用されない可能性もあるので、あらかじめ他の候補も考えておきましょう。一次募集の合否が出た数日後に二次募集が開始されるため、前もって対策を練っておかなければなりません。

同じ都道府県別診療科においても、通常プログラム、連携プログラム、特別地域プログラムでは、別の地域で研修する期間がそれぞれ異なるので注意が必要です。希望する研修条件の優先順位を考え、複数パターンの候補を検討しておくことが重要でしょう。

病院見学や合同説明会に参加する

専門研修プログラムの募集から応募締め切りまでの期間は2週間程度と短いため、事前の情報収集が必須です。まずは研修先を選ぶにあたって、早めに希望研修先の見学や説明会に参加しましょう。

病院見学や説明会の参加をして、最新の情報収集は勿論、実際の労働環境や雰囲気を掴むことが大切です。また、実際働いている指導医や先輩医師との関係を築くことで、採用面接の対策を立てやすくなります。

日本最大規模の病院合同説明会「レジナビFair」では、各病院による専門研修プログラムの紹介も行われており、多数の病院の情報に触れることができます。「レジナビFairオンライン」だとPC、スマホがあれば隙間時間で参加可能。専門研修プログラムをメインにしたオンラインフェアも開催されています。

ぜひ以下で最新情報をチェックし、活用してみてください。

参考:レジナビFairについて調べる

シーリング関連のよくある質問

以下より、医学生・研修医の方から実際に頂く機会が多い質問についてご紹介します。是非チェックしてみてください。

Q1:シーリング対象診療科・都道府県で研修するためにどう動けばいい?

まずは早めの情報収集が鍵になります。全国で開催する病院合同説明会『レジナビFair』では、多くの病院が専攻医採用も見越して参加しているため、シーリングの最新情報を収集するのに最適です。

研修医の方は勿論、医学生の皆さんもレジナビFair会場で直接病院担当者の方に聞いてみましょう。

例:「貴院の〇〇プログラムはシーリングによる制限がかかっていますか?」

「(医学生の場合)シーリングがかかる事によって臨床研修の採用に与える影響はありますか?」

Q2:シーリング対象プログラムに応募後は、マッチングシステムで決まる?

臨床研修マッチングのようなシステムはないため、1次募集の応募先を決定し、面接等を受ける流れになります。(応募は1プログラムに限ります。)1次募集に不合格となった際は、2次募集に応募が可能です。

Q3:シーリングのかかっているプログラムは併願できますか?

シーリングの有無に関わらず、各専門研修プログラムの併願はできません。

Q4:今後、シーリング対象診療科や都道府県は変わりますか?

対象診療科・都道府県ともに変わる可能性があります。日本専門医機構のサイトを随時確認して最新情報を収集しましょう。

Q5:シーリング対象となる都道府県の専門研修プログラムを選択したい場合は、初期研修のうちから該当都道府県で臨床研修を受けないとダメですか?

必ずしもそうではありません。臨床研修中に興味のある(専攻したい)診療科が変わるケースも少なくありません。早い時期から医師としての専門性を見極めるのは良い事ですが、臨床研修期間にしっかりと自分の進むべき方向性を探るのも大事です。

Q6:シーリングの影響がどれだけ個別病院の採用に関わっているか?

定数が設けられている中、大学医局との絡みで実質の採用枠が埋まっている可能性があります。詳細は各病院に問い合わせてみましょう。

医師の地域間・診療科間の格差や偏在を解消するために2018年より「シーリング制度」が設けられました。今後シーリング対象診療科・都道府県は変更になる可能性がありますので、制度の内容を正しく理解し、研修先の候補を複数検討するなど計画的に研修を進めることが大切です。

自分の希望するキャリアを効率的に築いていくために、最新の情報を常にチェックし研修先を選択しましょう。

いかがでしたでしょうか?

レジナビWebでは他にも研修探しをサポートするコンテンツがたくさんあります!

もちろん、いつでも無料でご利用いただけますので、ぜひ活用してみてください。

資料請求をされる医学生の方は、うちの病院に興味を持ってくれているんだなあと印象に残りますね。